Par Nelly Rajaonarivelo

paru dans La Revue Marseillaise du Théâtre n°25, avril-mai 07, p.11-12.

Les 29, 30 & 31 mars 2007 au Théâtre du Gymnase (Marseille).

De la douce et fluide parade amoureuse romantique bercée par Chopin à l'amour courtois espagnol, en passant par le cliché du Pas-de-deux revu et corrigé par le malicieux Forsythe, le Ballet National de Marseille nous a donné à voir un large éventail de l'amour dansé européen, traversant l'Histoire entre classicisme et modernité, mais entièrement conçu par trois chorégraphes contemporains.

C'est avec grand plaisir que l'on revoit la pièce de l'Anglais David Dawson, Morning Ground, créée en 2004 mais étrennée par le BNM en septembre dernier. Le charme est moins fort qu'avec le piano de Chopin en live, ici enregistré, mais la poésie reste entière. Dans un cocon nimbé de lumière tamisée, faisant effet de verrière capitonnée, superbement décorée de grands voiles gris-blanc sur lesquels se détachent les silhouettes noires des deux couples de danseurs (A. Lascombes/J. Lestel, M. Martel/F. Carré), la pureté de l'amour semble régner. Tout coule dans le roucoulement des arpèges liquides du piano, au tempo lent qui s'accélère légèrement vers la fin, à travers une fluidité des mouvements dont on aimerait l'interprétation encore plus huilée. Au vocabulaire classique le plus traditionnel (magnifiques portés moelleux, jambes allongées sur leurs pointes) se mêlent les déhanchements de poses moins conventionnelles, les torsions et distorsions des corps, mais jamais brusques, toujours harmonieusement adaptées aux musculatures et au rythme. Dans ces tensions de membres étirés à l'infini, parfois au bord de l'équilibre, on reconnaît une filiation forsythienne. Raffinement dont les costumes se font l'écho : bustiers de mousseline noire pour les femmes, ajustés mais aux manches évasées, évanescentes, comme des lis noirs prêts à recueillir le nectar amoureux (costumes Yumiko Tekeshima), soulignant l'érotisme de leurs jambes nues et contrastant avec la sobriété des hommes tout de jersey noir vêtus.

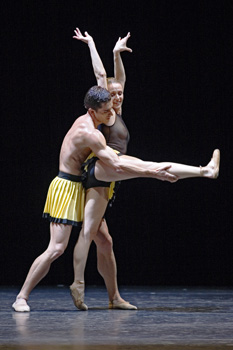

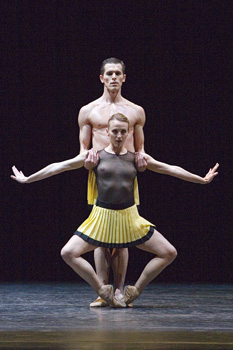

Après cet adage modernisé venait, nouvelle entrée au répertoire du BNM, une version singulière et espiègle de l'incontournable Pas de deux classique des grands ballets romantiques, dont elle se veut à la fois hommage et dérision : le piquant Herman Schmerman- Pas de deux de W. Forsythe (1992). Pour ce chorégraphe consacré, encore une déstructuration bien de son cru. Le clin d'œil est d'emblée lancé par le titre, en rien anodin, référence à ces joyaux de répertoire détachés de leur ballet d'origine que l'on programme dans les galas d'étoiles ou les concours de danse pour exhiber le talent de chacun des partenaires du couple. Par la durée aussi : les quelques dix minutes de rigueur. Forsythe en a condensé ici l'esprit : le Pas de deux n'est pas tant un duo d'amour qu'une symbolique compétition entre deux danseurs qui, alternant traditionnellement sur la scène avec leurs solos éblouissants, cherchent à épater le public plus que l'autre en le surpassant en virtuosité. Là, pourtant, pas de sauts vertigineux ni de fouettés interminables, on se trouve plutôt dans une phase d'échauffement. Avec beaucoup d'humour, Forsythe transpose d'abord le défi sur le costume : lorsque la danseuse (A. Lascombes) sort brusquement de scène pour enfiler une jupette plissée jaune vif, le danseur (J. Lestel), d'abord perplexe, en fait de même pour ne pas faire pâle figure, et revient l'air amusé et auto-satisfait, dont l'effet hilarant est assuré. Ainsi vêtu, torse presque nu sous la maille transparente et en kilt jaune, il ressemble à un Romain en pleins jeux du cirque ou à un de ces boxeurs en grand short flottant -gants en moins-, image qui se précise lorsqu'il se met à tourner autour de sa partenaire, pour la jauger, observer son " adversaire ". Tantôt ils s'attrapent, s'imitent, esquissent une variation, tantôt ils se lâchent, se reculent immobiles comme pour reprendre leur souffle sur le ring, mais tout ceci dans une ambiance drôle et décontractée. Ce match de boxe ébauché n'oublie néanmoins rien des conventions du Pas de deux : après l'effort, la réconciliation ; tout finit par une pirouette, au sens littéral, puisque c'est la figure finale hyper-classique de la ballerine tournoyante, suspendue par la main au-dessus de sa tête par son partenaire derrière elle. Mais ici, l'image est encore décalée, puisqu'elle tourne au ralenti jusqu'à l'extinction des feux, comme dans une boîte à musique que l'on referme avec nostalgie. La musique électronique de Tom Willems, récurrent collaborateur de Forsythe (on pense aux géniaux Pas./parts ou In the middle, somewhat elevated), contribue à l'insolite de la situation : sur un fond lancinant, elle travaille à l'ordinateur les sons des cordes frottées ou pincées, ainsi que d'autres instruments qui recréent une véritable famille d'orchestre en pleine discussion.

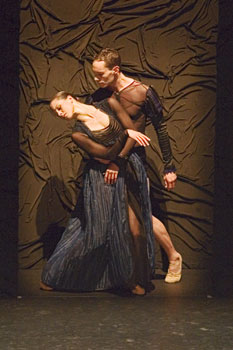

La pièce

de l'Espagnol Nacho Duato, Por vos muero (" Je meurs

d'amour pour vous "), était le couronnement de la soirée.

Formidable plateau, pour 12 danseurs, ce n'est pas une ode au Baroque

comme certains l'ont trop hâtivement affirmé et comme tous

répètent en écho, mais à la Renaissance espagnole,

alliant musiques des XVème et XVIème siècles à

la poésie amoureuse de Garcilaso de la Vega (mort en 1534), sublime

emblème de ce temps, lue par un Miguel Bosé à la

voix suave et envoûtante. Dommage donc que les textes n'aient pas

été traduits et reproduits dans le programme pour le public

français, qui perd une part de beauté et le double sens

du spectacle : culte éthéré de la Dame mais amour

concret de la femme. Pour l'illustrer, ce ballet puise d'ailleurs autant

dans les danses de cour, que dans les populaires alors en vogue, les recréant

dans une gestuelle originale et personnelle. Toute une atmosphère

hispanique est distillée tant dans mélancolie de la vihuela

et de la viole de gambe (Jordi Savall) que dans les costumes d'époque

magnifiquement stylisés (autre talent de Duato !) ou le sobre et

austère décor de drapé soyeux gris-noir, juste rehaussé

de velours rouge, rideaux de palais ou de théâtre, ou encore

d'église, comme dans la très belle scène aux encensoirs

qui baignent la scène et le public de leur fumée embaumée

censée élever vers la spiritualité.

Le ballet s'ouvre et se referme par les corps presque

nus, d'un couple, du groupe, dépouillés de tout l'apparat

du milieu : exposés à l'amour pur, profond, des âmes

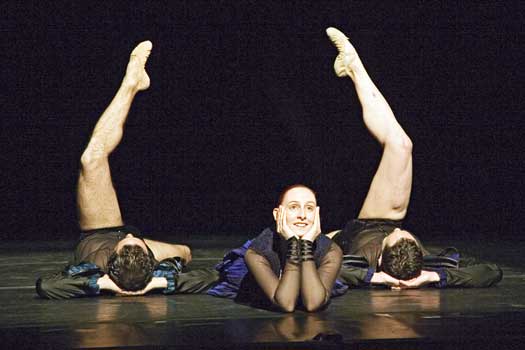

à nu ? L'image de la femme, comme de l'amour, est contrastée,

en jeux de miroirs antithétiques. Tantôt bien humaine, franchement

piquante et picaresque, invitant aux jeux érotiques sur de ludiques

coplas populaires (les villancicos, tel " Di, perra

mora "), à l'image de cette belle couchée sur le

ventre entre la parenthèse des jambes relevées de deux galants,

hésitation de son cœur qui entre les deux corps balance…

ou les prendra tous deux à la fois ; ou de cette fille mal gardée

par la sévère mère ("madre, la mi madre,/

guardas me ponéis ;/ mas si no me guardo,/ mal me guardaréis"

: " Mère, ô ma mère,/ Gardes me donnez ;/ Mais

si ne me garde,/ Mal me garderez "). Tantôt céleste

et pure, inaccessible Dame, à qui s'adressent les sonnets de Garcilaso,

néoplatoniciens et pétrarquistes, chantant l'amour courtois,

idéal, à la dame lointaine, éthérée

et cruelle : "Estoy continuo en lágrimas bañado,/

rompiendo el aire siempre con sospiros ; / y más me duele nunca

osar deciros / que he llegado por vos a tal estado" (" Je

suis continuement dans mes larmes baigné/, Brisant sans cesse l'air

de mes soupirs ; /Et plus grande douleur est de ne n'oser pas dire/ Que

suis en cet état que vous avez causé") ; "por

vos nací, por vos tengo la vida,/ por vos he de morir y por vos

muero." (" pour vous je suis né, pour vous je suis

en vie, / pour vous je dois mourir et pour vous, je meurs. ").

Les danseurs expriment un tel bonheur sur scène

que cette œuvre de 1996 semble avoir été créée

pour eux : preuve d'une osmose réussie et complète entre

la chorégraphie et leur technique.

En variations réussies sur un même thème, ces 3 pièces marquent leur diversité jusque dans les moindres détails, telle l'évolution des chignons, eux aussi signifiants : de celui, romantique, " en banane ", du début, on arrive au chignon rond et bas sur la nuque, typiquement espagnol.

Morning ground, de David Dawson

Herman Schmerman- Pas de deux, de W. Forsythe (costumes Versace)

Por

vos muero, de Nacho Duato

Por

vos muero, de Nacho Duato