Par Nelly Rajaonarivelo

Publié dans La Revue Marseillaise du Théâtre, oct/nov 2006, p. 16.

Son directeur, Frédéric Flamand, l’a résolument annoncé lors de la présentation de la saison 2006-2007 : le BNM, dont la renommée internationale croissante s’est forgée avec ses récentes créations contemporaines, se doit néanmoins de renouer avec le répertoire classique. A défaut des grands ballets romantiques, c’est chose faite dès la rentrée avec un programme en partie néoclassique, les 15/16/17 septembre dernier à l’Opéra de Marseille.

Sous le signe des Ballets Russes…

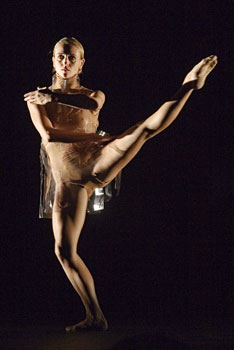

Avant la découverte de toute énième nouvelle version du Sacre du printemps, on se sent paradoxalement à la fois blasé et aux aguets... Le Sacre du printemps est, à n’en pas douter, l’œuvre emblématique des Ballets Russes de Diaghilev. Curieux destin de cette œuvre qui, tombant immédiatement dans l’oubli durant des décennies après le scandale de 1913, est un des ballets qui aura connu le plus de relectures (plus de 200 recréations à nos jours), au rythme actuel de 2 ou 3 nouvelles versions par an dans le monde. Celle de l’Américain Petronio (re-création 2006) qui clôturait le programme du BNM ne marquera probablement pas durablement l’histoire de ce ballet mythique. On y retrouve cependant l’esprit primitiviste des créateurs, tant dans la gestuelle que dans une vraie création de costumes un peu « ethniques », un patchwork de tissus bariolés cousu sur des académiques noirs, identiques pour tous les danseurs sauf l’Elue. Plus de cloisonnement, donc, entre les clans des Adolescentes, des Sages, des Ancêtres ou des Jeunes Hommes, mais une sorte de tribu homogène, qui ne suit plus les scènes du livret original. Au contraire, le groupe semble progressivement dompté par une Elue toute puissante (Agnès Lascombes) : elle ouvre le ballet, déjà offerte, presque nue sous son faisceau de lumière rouge-terre, coiffée d’une grosse tresse africaine dont l’extrémité lui passe entre les fesses pour figurer le pubis au devant. A la fin de ce prélude, un guerrier armuré vient la chercher, et on s’attend au traditionnel sacrifice final. Pourtant, lorsqu’elle réapparaît à la fin, vêtue d’une courte robe cintrée en plastique transparent (virginité déjà perdue ?), c’est elle qui semble écraser tous les autres qui s’écroulent à ses pieds, immobiles dans le noir jusqu’à la fin de sa danse sacrale. Le clin d’œil à Nijinsky est net : fond noir, douche de lumière crue sur l’Elue dont la danse épuisante reprend les tremblements des genoux si caractéristiques. S’éloignant de la thématique sexiste et de la fertilité agricole, c’est peut-être plus généralement les instincts de notre société actuelle qu’a voulu figurer Petronio : son animalité malgré la modernité, son esclavage d’une nouvelle ère, évoqués par deux couples de maîtres tyrannisant leur robot humain soumis. La vraie originalité de cette création reste l’exécution de la version pour deux pianos de la partition de Stravinsky, superbement interprétée en direct par Vladik Polionov et Nathalie Lanoë. L’ajout, au milieu, de quelques minutes de la musique de Mitchell Lager reste insolite. D’abord orientalisante, elle s’emplit de guitare rock jusqu’à saturation et s’achève sur des soupirs érotiques, qui soulignent la sensualité du mouvement. Toutefois, martelée de percussions, elle met en valeur la pulsation générale de l’œuvre puissante de Stravinsky.

Contraste complet avec l’obscurité du Sacre : l’ouverture du programme avec En sol (1975) lumineux et ensoleillé. Ce n’est certes pas une pièce des Ballets Russes, mais elle semble pourtant droit issue de son esthétique. Surprenant retour en arrière chorégraphique, pourrait-on penser, quinze ans après le West Side Story (film de 1960), d’un Robbins apparemment ancré dans la modern-dance. Mais ce serait oublier que ce russe d’origine, chorégraphe pour le New York City Ballet de Balanchine, dont il deviendra co-directeur, s’est formé par l’interprétation des œuvres de Massine, Fokine, et de Balanchine lui-même, trois des plus célèbres chorégraphes de Diaghilev.

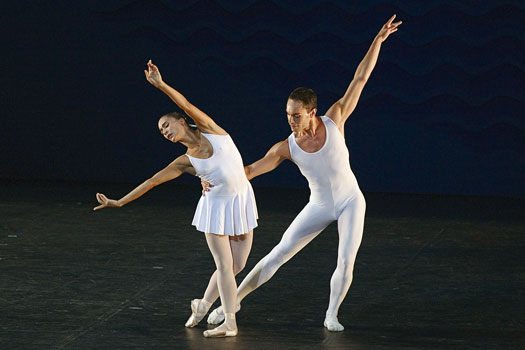

Paris ne s’y trompe pas en commandant à Erté, pour la reprise d’En sol quelques mois après sa création, les costumes épurés de baigneurs chics et le décor de plage, soleil et nuages suggérés façon Arts déco, que nous venons d’admirer également sur la scène de l’Opéra de Marseille. Erté, styliste et grand couturier, également d’origine russe, avait collaboré – tout comme Ravel, dont le concerto éponyme est la musique d’En sol – avec Diaghilev et Léon Bakst pendant ses heures de gloire dans le Paris des années 20. Ses maillots rafraîchissants, avec jupettes pour les filles, collants pour les garçons, nous baignent dans l’univers poétique du Concerto en sol de Ravel (1931), dont la liquidité du piano et de la harpe est ici mise en valeur : ondoiement des vagues en dégradé de pastels sur les justaucorps, ondulation des bras sous la brise marine, écho mobile au soleil rayonnant et à la mer moutonneuse stylisés sur la toile de fond. Ensemble jeune et sportif, sans argument, abstrait, qui n’est pas sans nous rappeler Les Biches ou Le Train Bleu des Ballets Russes, avec pour seul motif la parade amoureuse du couple soliste (Cinthia Labaronne et Gilles Porte), tout de blanc vêtu, qui culmine dans le magnifique Adagio central.

L’art de Robbins est d’avoir marqué de son sceau contemporain, « jazzy » même, la technique classique balanchinienne, pourtant déjà très modernisée, mais fidèle aux pointes et surtout à la pureté de la ligne. Ici, dans la structure d’un très classique Pas de deux (alternance du groupe, des variations des solistes masculin et féminin, et enfin du couple), on repère des poses et des glissés jazz, qui renvoient à Broadway et collent aux effets de la musique de Ravel, qu’il dit lui-même empruntés au jazz. Si on les félicite de leur intérêt pour ce répertoire, on regrettera un peu que les danseurs du Ballet National de Marseille (manque de rodage après les vacances ? fatigue pour la troisième représentation? Entraînement contemporain excessif?) n’aient pas rendu complètement cette fluidité, le moelleux et le lié du mouvement si impérieusement exigé par la musique, dans des portés un peu brusques et quelques enchaînements hachés.

L’amour toujours…

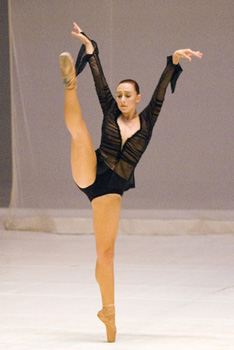

Entre la lumière et l’ombre venait Morning ground (2004) de l’anglais David Dawson, tout nimbé de douce clarté tamisée par de grandes tentures blanches et bercé du piano de Chopin. Plus intimiste, avec ses quatre danseurs (A. Lascombes/J. Lestel, M. Martel/F. Carré), cette pièce varie encore le thème de la relation amoureuse. En bustier de dentelle noire et short, les danseuses allongent magnifiquement leurs jambes sur leurs pointes tandis que les deux danseurs exhibent leur musculature raffinée. Poésie et sensualité se marient à la grande émotion suscitée à nouveau par le touchant pianiste V. Polionov tel un chef qui, tout en suivant sa partition, ne quitte pas les danseurs des yeux pour une parfaite synchronisation.

Après la reprise de l’Oiseau de feu la saison dernière, ainsi que des pièces de Balanchine, le BNM s’est donc attaqué à un autre monument, si ce n’est "Le Monument", de la tradition des Ballets Russes, le Sacre. Souhaitons qu’il poursuivre à l’avenir un rééquilibrage entre classique et contemporain qui met à profit le bagage technique exigent des danseurs et fait le bonheur de tous les publics.

L'Elue du Sacre du printemps

En sol, de Jerome Robbins

Morning ground, de David Dawson